Qu’est-ce que la Gallusothèque ? Une bibliothèque que nous proposons à notre public, dans laquelle vous pourrez trouver des ouvrages offrant un point de vue original et constructif sur le monde qui nous entoure. Car nous ne voulons pas nous contenter de dénoncer certains abus dans nos chansons, nous voulons aussi démontrer qu’il existe des alternatives.

Tout abonné à notre info-lettre, ou à notre compte Mastodon, pourra nous emprunter le bouquin qu’il souhaite, simplement en nous informant qu’il sera présent à tel concert et qu’il souhaite donc que nous y apportions tel livre.

C’est en lisant qu’on sera les mieux armés face à ça !

« Papillon » d’Henri Charrière.

Cet OVNI littéraire (pourrait-on parler d’OLNI ?) a fait controverse à sa sortie en 1969. Parce que son auteur, Henri Charrière, n’aurait pas raconté toute la vérité, et rien que la vérité… Mais qu’importe ? Quand on sait qu’il a été condamné à tort en 1931 par la justice française, transporté au bagne en Guyane en 1933, et qu’il finit par réussir à s’en évader au début des années 40 après plusieurs tentatives et plus d’une décennie d’aventures, on peut éventuellement lui pardonner d’avoir romancé certaines parties de sa vie de prisonnier en cavale, non ?

Soyons sincères, la plume d’Henri Charrière n’est pas des plus fines ni des plus exquises. Elle va droit au but, ne fait jamais de détours et est plutôt rugueuse. Mais ce qu’elle raconte est tellement extraordinaire, y compris dans son aspect documentaire, qu’on reste les yeux rivés sur les pages qui défilent les unes après les autres. On apprend à découvrir le système du bagne français, considéré par beaucoup de pays, à l’époque, comme inhumain, avec notamment la réclusion cellulaire sur l’île Saint-Joseph, où Papillon a passé deux ans sans possibilité de parler ou de voir la lumière du jour, et on reste pantois face à tant d’horreurs… Comment est-il possible que le pays des Droits de l’Homme et du Citoyen ait entretenu un tel régime pénitentiaire jusqu’au milieu du XXème siècle (les derniers prisonniers n’en ont été libérés qu’en 1953) ?

Au-delà de cette ignominie, ce récit nous confronte à l’humanité des personnes croisées sur la route des cavales de Papillon, aussi bien britanniques que vénézuéliennes, colombiennes, amérindiennes, etc., et c’est de cette humanité que naît la beauté de l’oeuvre. Malgré sa condition d’évadé, son aspect souvent pitoyable après plusieurs jours de mer et / ou de malnutrition, sur sa route, Papillon va découvrir la gentillesse, l’empathie, presque le pardon ! bref, tout ce que la France lui a refusé. Oui, ce beau et grand pays « civilisé », fier de son Histoire et de ses valeurs…

Et au bout du chemin le menant à sa propre rédemption, Henri Charrière, dit « Papillon », conclut magistralement, en évoquant « ces pêcheurs presque illettrés du golfe de Paria [séparant l’île de Trinité du Vénézuela], au bord du monde, perdus dans cet immense estuaire de l’Orénoque », qu’ils « ont une philosophie d’humanisme qui manque à beaucoup de nos compatriotes. Trop de progrès mécaniques, une vie agitée, une société qui n’a qu’un idéal : de nouvelles inventions mécaniques, une vie toujours plus facile et meilleure. Déguster les découvertes de la science comme on lèche un sorbet entraîne la soif d’un confort meilleur et la lutte constante pour y arriver. Tout cela tue l’âme, la commisération, la compréhension, la noblesse. On n’a pas le temps de s’occuper des autres, encore bien moins des repris de justice. »

Il n’y a plus qu’à remplacer le mot mécanique par numérique, et cette magnifique tirade reste d’une grande et triste actualité…

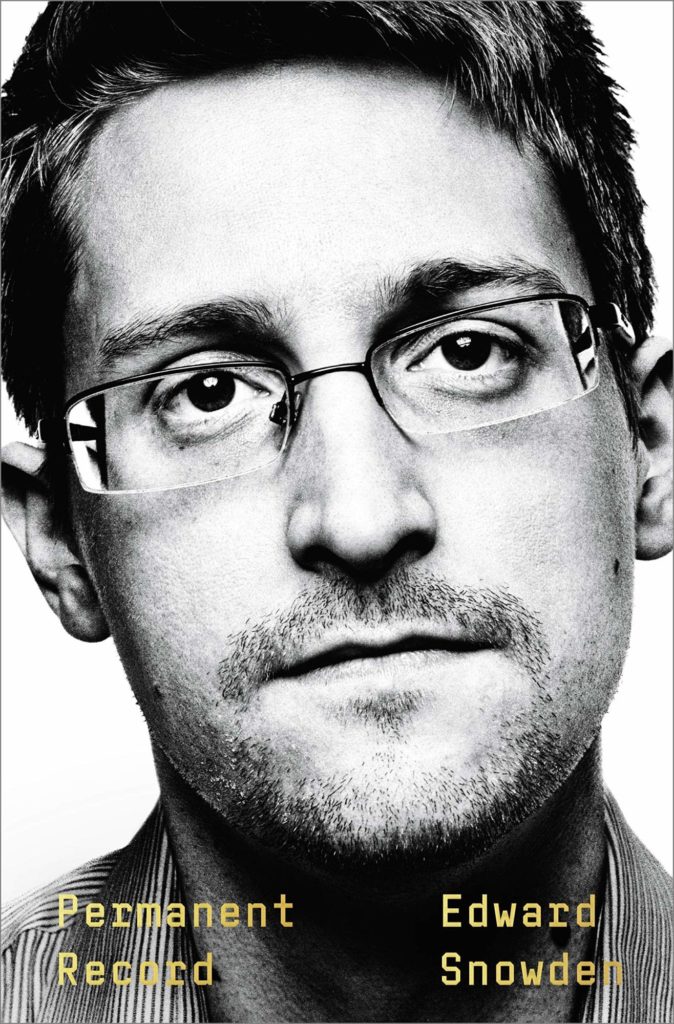

« Permanent Record » d’Edward Snowden.

Tout le monde connaît peu ou prou Edward Snowden, ou en tous cas ce qu’il a fait. Grâce à lui, en 2013, le monde entier apprend que la NSA espionne le monde entier, au travers des technologies du numérique que le monde entier, ou presque, considère comme un progrès indiscutable. Eh bien discutons-en un peu. Voilà ce qu’il nous incite à faire via une autobiographie sortie en 2019, intitulée Permanent Record, « enregistrement permanent » en français.

Tout le monde connaît peu ou prou Edward Snowden, ou en tous cas ce qu’il a fait. Grâce à lui, en 2013, le monde entier apprend que la NSA espionne le monde entier, au travers des technologies du numérique que le monde entier, ou presque, considère comme un progrès indiscutable. Eh bien discutons-en un peu. Voilà ce qu’il nous incite à faire via une autobiographie sortie en 2019, intitulée Permanent Record, « enregistrement permanent » en français.

Ne vous attendez à aucune révélation croustillante, il n’y en a pas. Comme il l’explique parfaitement lui-même, jamais il ne s’est permis de décider de ce qui devait être rendu public ou non. Il a fait le choix de prendre contact avec des journalistes, en 2013, justement parce que c’est leur rôle de trier les informations et de déterminer ce qui mérite d’être porté à l’attention du public. Lui s’est contenté de mettre à leur disposition une quantité phénoménale de données, dont certaines n’ont pas été dévoilées car, par exemple, elles auraient pu mettre en péril la vie d’agents gouvernementaux en mission et de leur famille.

Alors qu’y a-t-il d’intéressant à découvrir dans cette autobiographie ? Tout, le pourquoi et le comment qui l’ont mené à prendre la décision de devenir lanceur d’alerte, mais surtout un traître pour son pays. Né en 1983, Edward Snowden devient très tôt maître dans l’art d’utiliser l’outil informatique. Les vieux de la vieille du gouvernement états-unien, à la fin des années 1990 et au début des années 2000, sont complètement dépassés par cet outil véritablement abscons pour eux. Par nécessité, la nouvelle génération va se retrouver rapidement, beaucoup trop rapidement, avec des responsabilités étonnantes entre les mains au sein des agences les plus vitales pour la sécurité du pays. Ajoutez à cela une grosse pincée de corporatisme favorisant les grandes entreprises privées, et vous vous retrouvez avec des vingtenaires sous-traitants, qui n’ont jamais juré fidélité à la Constitution des États-Unis, à des postes clef. Que ce soit au sein de la NSA, de la CIA ou du FBI.

Snowden, fils d’agents gouvernementaux, patriote s’étant engagé dans l’armée après les attentats du 11 septembre 2001, devient d’abord salarié d’un sous-traitant avec un très bon revenu, puis décide de devenir agent gouvernemental, de jurer fidélité à la Constitution, et d’assumer une sacrée baisse de salaire… par pur principe idéologique. Et c’est à partir de là que la machine se grippe… parce qu’au fil des années il va voir passer sous ses yeux des rapports relatant une surveillance généralisée et systématique qu’il ne soupçonnait même pas. Puis, petit à petit, lui qui a juré fidélité à la Constitution de son pays, allègrement ignorée, voire insultée, par les agences qui l’emploient sous prétexte de lutte anti-terroriste, il va se rendre compte que travailler pour un gouvernement ne revient pas forcément à travailler pour un peuple…

Cette autobiographie est édifiante et en dit long sur le « progrès » technologique et ce qu’on en fait. Ou plutôt ce qu’on en laisse faire, par les autorités (in)compétentes, en tant que citoyens… Aujourd’hui, Edward Snowden est un héros international, expatrié à Moscou, car la Russie est le seul pays à avoir pu lui permettre de vivre à l’abri de la justice états-unienne. La France, pays des droits de l’Homme ? Aux abonnés absents…

Attention, l’ouvrage est en anglais dans le texte. À disposition, donc, des anglophones !

« La révolution russe », de Marcel Liebman.

l y a des pépites qu’on trouve par hasard dans notre bibliothèque, qui traînent là depuis des années sous nos yeux, mais qu’on ne se résout pas à ouvrir et à lire. La révolution russe – origines, étapes et signification de la victoire bolchevique en fait indéniablement partie. Sa première de couverture n’est pas très attirante : une photo montrant, tant bien que mal, l’assaut du Palais d’Hiver, à Pétrograd, le 25 octobre 1917, et colorisée avec du rouge-sang, ce qui lui donne un aspect austère et peu engageant.

Mais il faut passer outre cette première mauvaise impression, et se plonger dans cet essai historique passionnant, qui relate, semaine après semaine, l’année 1917 russe, ponctuée par deux révolutions survenues à huit mois d’intervalle, et entrecoupées de soubresauts divers et variés. Bien entendu, l’auteur, Marcel Liebman, prend soin de planter le décors et de placer cette année décisive dans un contexte historique plus global, en expliquant le pourquoi et le comment de la fin du tsarisme.

Depuis notre plus tendre enfance, il n’est pas rare d’entendre dire que le communisme a été un échec, d’un point de vue historique, en appuyant cette affirmation sur le quart de siècle qu’a duré le règne dictatorial de Staline et sur le démentèlement de l’URSS survenu presque quarante ans plus tard. Sauf qu’associer le communisme à l’État totalitaire créé par Staline, et à ce qui en a découlé, n’a empiriquement aucun sens, et cet ouvrage a le mérite d’inciter au questionnement face à cette affirmation, notamment en formulant quelques comparaisons avec notre chauvine révolution.

Nous avons eu une Déclaration universelle des droits de l’Homme, et ce fut un beau moment dans notre Histoire, qui écartait de fait la Femme, mais un beau moment tout de même. Eh bien Lénine et Trotsky avaient eux aussi des velléités internationalistes. Pour eux, la révolution prolétarienne ne pouvait être qu’internationale, et la victoire de leur action en Russie ne devait être que le prologue de ce qui allait se passer dans toute l’Europe, puis ensuite dans le reste du monde. Leur objectif initial n’était pas de prendre le pouvoir dans leur pays pour le plaisir de le diriger eux-mêmes, mais bel et bien d’instaurer un nouvel ordre mondial, donc dans un sens universel, au profit des masses laborieuses et exploitées. N’oublions pas qu’à l’époque, nous sortions d’une révolution industrielle qui a grandement malmené, à l’échelle mondiale, les ouvriers et les paysans, c’est-à-dire l’immense majorité des peuples, et qui culmina dans un des conflits les plus violents que le monde ait connu.

Cette dimension internationaliste, et donc anti-nationale, est propre à Lénine et Trotsky. Staline n’a jamais partagé cette vision des choses, ce qui l’incitera d’ailleurs à chasser Trotsky et à le faire assassiner. Et si nous revenons simplement à l’année 1917, on constate que le rôle de Staline dans la révolution d’octobre a été très anecdotique. Les artisans de la victoire bolchevique sont bien Lénine et Trotsky, qui, du coup, se sont retrouvés à la tête d’un État arriéré sur le plan technologique, d’un peuple à majorité paysanne, à devoir faire face à une guerre civile, alimentée par – tenez-vous bien – les Français, les Britanniques et les Allemands, alors que ceux-ci se faisaient encore et toujours la guerre à l’Ouest !

Cela exposé, l’auteur met pertinemment en avant les bilans humains des révolutions française et russe. Selon ses calculs, le nombre de morts liés directement à ces révolutions (on met donc de côté les guerres civiles ainsi que la Première Guerre mondiale) est assez équivalent, aux alentours de 16 000, sauf que la Russie de 1917 est plus peuplée que la France de 1789. Proportionnellement, donc, nos Danton, Robespierre, Marat et bien d’autres – qui n’étaient pas des enfants de choeur – ont provoqué plus de morts que leurs Lénine et Trotsky.

Rassurez-vous, notre propos n’est pas de dire que ces derniers étaient, eux, des enfants de choeur, bien sûr que non, mais simplement de remettre leur action dans un contexte qui était alors extrêmement violent, et auquel ils ont dû s’adapter. Alors même qu’ils pensaient n’être que le fer de lance d’une révolution prolétaire internationale, ils ont dû faire face, avec les moyens arriérés d’une nation paysane, à une coalition étatique internationale, et se sont rapidement retrouvés isolés dans leurs propres frontières, qui réduisaient comme peau de chagrin.

Pour finir, c’est à un authentique révolutionnaire russe, Fedor Raskolnikov, que nous allons laisser le dernier mot de cet article, afin d’entériner encore plus le gouffre qui sépare le stalinisme du communisme, et afin de compléter l’analyse de Marcel Liebman, au travers d’un extrait très évocateur d’une lettre ouverte adressée à Staline en 1939 : « Votre « socialisme », dans le triomphe duquel ses instaurateurs n’ont trouvé place que derrière les barreaux des prisons, est aussi éloigné du vrai socialisme que l’arbitraire de votre dictature personnelle l’est de la dictature du prolétariat. […] Vous faites de la politique sans morale, de l’autorité sans loyauté, du socialisme sans amour pour l’homme. »

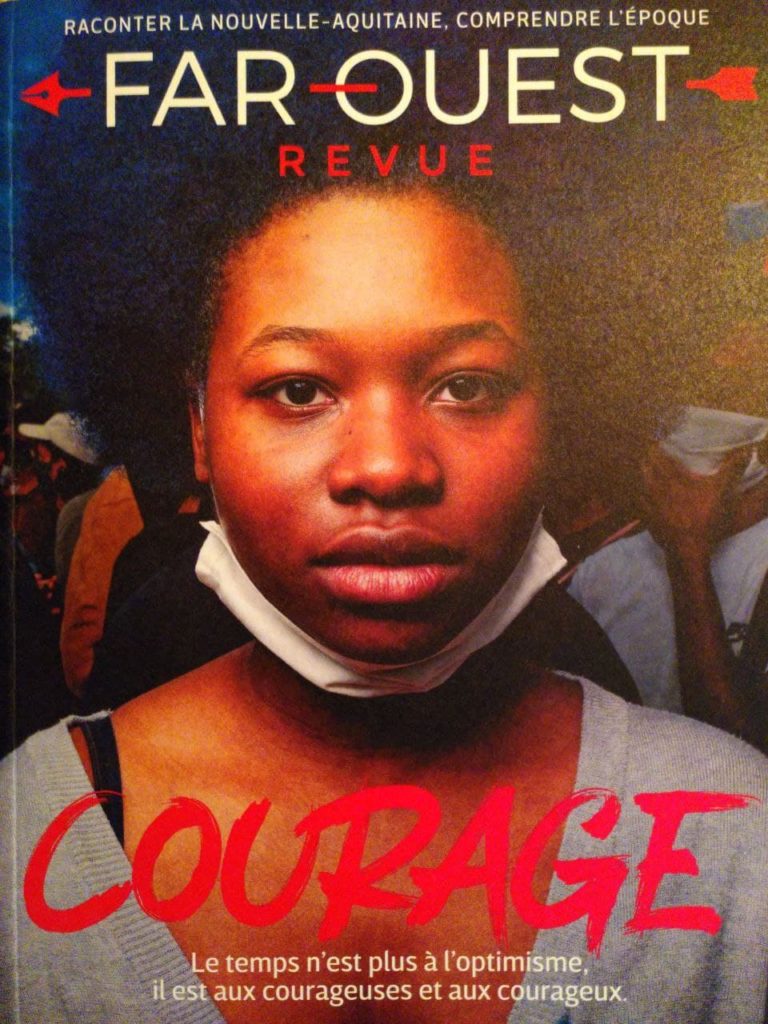

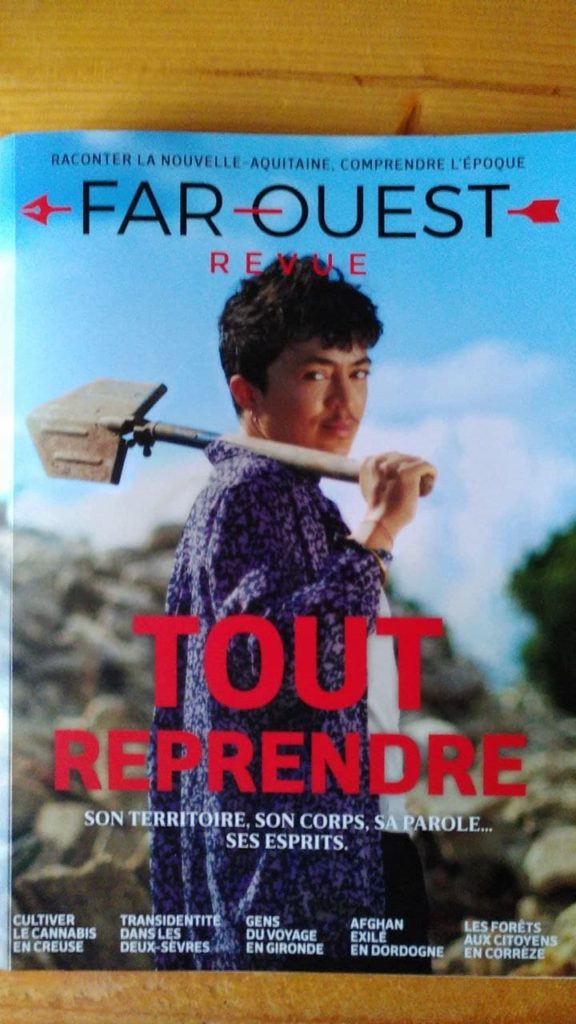

Une fois n’est pas coutume, ça n’est pas un ouvrage, mais une série d’ouvrages que nous faisons entrer dans notre Gallusothèque : la revue FarOuest, un semestriel qui a vu le jour tout récemment, en 2021.

Proposant à l’origine une offre médiatique uniquement en ligne, variée, documentée et pertinente, FarOuest a décidé de se réinventer au format papier avec un rendez-vous biannuel. Bien qu’il s’agisse d’un média ancré dans le sud-ouest français, nous vous invitons à ne pas vous laisser influencer par ce positionnement régional, car, quand on y réfléchit bien, en allant de plus en plus en loin vers l’ouest, en allant vers l’ouest lointain, c’est-à-dire vers le FarOuest, on finit par faire le tour du monde. Et c’est là le tour de force de cette revue : bien que se concentrant sur des personnalités et des actions majoritairement implantées dans le bassin aquitain et ses alentours, ce sont des histoires et des réflexions à la portée universelle qui nous sont relatées dans chaque numéro.

C’est d’abord avec Courage que, dans le numéro 1 sorti en mars 2021, il nous est indiqué que le temps n’est plus à l’optimisme, il est aux courageuses et aux courageux.

Ensuite, en novembre 2021, nous sommes invités à Tout reprendre – son territoire, son corps, sa parole… ses esprits.

Au travers de ces deux premiers numéros, la ligne éditoriale est déjà clairement définie : l’objectif est de contribuer à la réinvention de notre société. Des entretiens passionnants nous invitent à découvrir ou redécouvrir des personnalités plus ou moins connues (Rémy Garnier, Rokhaya Diallo, Pierre Grangé-Praderas, Alice Coffin, Bernard Friot, etc.) ; des pistes de réflexions sont suggérées avec reportages sur la culture artisanale du cannabis à usage thérapeutique, la particularité de la langue basque, la désobéissance civile pour contribuer à la sauvegarde de la nature, la place des femmes dans l’agriculture, les soignants bénévoles volontaires pour venir en aide aux manifestants victimes de violences policières, etc. ; de beaux hommages (ainsi que de beaux « femmages ») sont rendus à diverses organisations et figures de nos sociétés, comme L214, Aristides de Sousa Mendes, Hervé Georges, etc ; et la situation tragique des réfugiés est abordée à échelle humaine, avec des cas concrets qui racontent leur périple pour arriver à fuir une guerre, une dictature, ou des exactions en tous genres. Le champ des thèmes abordés est très vaste et incite à une réflexion réellement approfondie sur le devenir de notre communauté, de notre pays, et même de notre condition humaine.

Audacieux, inventifs et exigents, les deux premiers opus de cette version papier de la revue FarOuest font mieux que promettre, ils installent d’ores et déjà ce média dans le panthéon du grand journalisme, celui qui ne se contente pas de raconter des faits divers ou de réagir à chaud sur l’actualité politique, non, celui qui enquête en profondeur et met en avant des éléments de solution réels aux maux de notre société.

Après tout, comme le disait Robert Fisk : « les reporters devraient être neutres et impartials, du côté de ceux qui souffrent. »

Courage et Tout reprendre sont à votre disposition sur demande ! Et il y a de fortes chances que la collection s’agrandisse !

« L’Empire immobile ou le choc des mondes » d’Alain Peyrefitte.

« Celui qui commande le commerce, commande la richesse du monde, donc le monde. » Cette phrase attribuée à Sir Walter Raleigh résume la pensée britannique à partir du XVIème siècle. Un nouveau continent a été découvert moins d’un siècle plus tôt, et cette découverte a dopé les initiatives maritimes et les échanges commerciaux.

Avec « L’empire immobile ou le choc des mondes », Alain Peyrefitte nous convie à suivre le cours d’une ambassade britannique envoyée en 1793 auprès de l’Empereur de la plus grande puissance de l’époque : la Chine.

L’objectif de cette mission diplomatique ? Arriver à faire en sorte que le pays ouvre son immense marché intérieur aux commerçants du Royaume-Uni. Car pour le moment, les britanniques sont férus des porcelaines et thés chinois ; mais les chinois, eux, dédaignent tout ce qui provient de l’étranger.

Malheureusement, les deux cultures sont si différentes l’une de l’autre, et si convaincues de leur supériorité par rapport à l’autre, que cette ambassade sera un échec, mais un échec qui aura des conséquences sidérantes et mondiales. Car, l’auteur le développe parfaitement bien dans cet ouvrage, Londres défend par-dessus tout « le droit sacro-saint à la liberté d’entreprendre et de commercer » ; et puisque ce droit n’aura pu s’exercer par la diplomatie, il le fera par la fameuse guerre de l’opium en 1839 qui va anéantir le vieil ordre chinois, plonger une partie du peuple dans une dépendance mortifère à la drogue, et ouvrir le plus grand marché du monde à la Couronne britannique. (Et, accessoirement, inspirer les autres puissances occidentales dans leur manière de gérer leurs colonies.)

Nous retrouvons là une chronique d’un certain capitalisme du désastre si bien dénoncé par Naomi Klein dans son livre intitulé « La stratégie du choc », sauf que celle-ci passe en revue l’histoire géopolitique de la seconde moitié du XXème siècle quand Alain Peyrefitte nous relate un épisode bien plus ancien, qui permet d’éclairer l’avènement d’un modèle de société individualiste et mercantile.

Alors le but n’est pas de prétendre que le peuple chinois vivait heureux sous la dynastie mandchoue de l’époque, ou que les libertés et l’égalité étaient les maîtres mots de ce pouvoir (ce n’était pas le cas) ; non, tout l’intérêt de ce travail historique est de mettre en avant le fait que la liberté d’entreprendre, égérie du capitalisme, est placée bien au dessus de toutes les autres libertés (individuelle, de la presse, d’expression, d’un peuple à se gouverner lui-même, etc.), et ce depuis fort longtemps. Et ça n’a pas changé aujourd’hui, bien au contraire.

Ce livre passionnant est le fruit d’un travail unique de recoupement d’archives chinoises et britanniques, qui rétablit, contre les versions officielles de chaque pays, une vérité qui n’avantage aucune des deux parties, trop imbues d’elles-mêmes pour se remettre en question. Il est assez amusant, d’ailleurs, d’apprendre que, pour les mandarins de l’époque, vivre du commerce de marchandises n’était vraiment pas considéré comme une activité noble ; alors même que, pour les sujets de Sa Majesté (comme Sir Walter Raleigh ci-dessus cité), il s’agissait – et il s’agit encore – du meilleur moyen de prospérer et de faire ainsi honneur à son rang.

Deux cultures, deux points de vue bien différents !

« Notre case est à Saint-Denis 93 » de Bouba Touré.

Connaissez-vous le mythe de l’immigré qui vient voler le travail des natifs ? Celui qui, non content de s’enrichir dans son propre pays, trouve le moyen d’aller s’établir dans un autre pays et d’y travailler pour s’enrichir encore plus ? Celui qui vient d’une contrée étrangère, parle une langue étrangère et refuse de s’intégrer à la culture du pays qui l’accueille ?

Eh bien cet immigré, en l’occurrence, c’est Bouba Touré.

Bouba, qu’on appelle aussi Banta (pfiou, ils sont compliqués, ces africains ! ), est le personnage principal de ce livre qui, donc, peut être qualifié d’autobiographique. Banta Sissokho – ah oui, Bouba a aussi un deuxième nom de famille (compliqués, on vous dit ! ) – arrive en France en 1965 à l’âge de dix-sept ans. Pourquoi vient-il dans ce pays froid et étranger à un âge si peu avancé ? Pourquoi quitte-t-il famille et village (car ça n’est pas un gamin de la ville) pour venir dans un paysage industriel, Saint-Denis, qui grouille et qui effraie ? Par choix ? Par plaisir ?

Ces questions, c’est Bouba qui y répond lui-même courant 1986, année d’écriture du livre. Nous avons donc là le témoignage d’un malien qui a été déraciné par la vie, qui est arrivé en France en ne sachant parler que le soninké – le « n » précédant le « k » ne se prononce pas (pfff… puisqu’on vous dit qu’ils sont compliqués ! ) – et qui, vingt ans après, écrit un bouquin en français, langue qu’il a appris lors de cours du soir donné par le Secours Catholique.

Et, Dieu merci – ou, devrions-nous dire, Allah nouari ! -, ça fait du bien ! Oui, ça fait du bien de lire des pages écrites dans une langue qui n’est pas maîtrisée mais qui est si bien maniée, dans laquelle la poésie et la logique d’une culture étrangère viennent ajouter de la vie, du souffle, de l’audace, même ! Et, surtout, nous y est offert le témoignage d’un de ces nombreux immigrés venus nous voler notre travail, à nous les français « de souche ».

Mais Bouba / Banta ne se contente pas de témoigner, il analyse. Et de ce côté-là, pas d’inquiétude, il analyse aussi bien sa culture que la nôtre (qu’il fera en partie sienne), toutes deux perclues de conservatisme.

Mais il va encore plus loin ! Il explique pour quelles raisons il a dû quitter son pays, et il ne se contente pas d’en donner les raisons personnelles. Non, il expose une vision du monde post-colonial, dans lequel les puissances coloniales, et donc notamment la France, font en sorte que les nouveaux pays indépendants n’arrivent pas à s’en sortir sans elles, sans leurs investissements, leurs industries. L’indépendance sur le papier, oui ; mais l’indépendance dans les faits, non.

Et même si, en 1986, il ne pousse pas encore le raisonnement très loin, on comprend très bien que les richesses du sous-sol africain attisent la convoitise des « grandes puissances » et de leurs industriels, et que, de ce fait, l’indépendance ne peut être totale et ne pourra jamais l’être.

Ce livre est un témoignage riche et émouvant des premières années françaises de Bouba Touré. Mais ce qui n’est pas raconté dedans est encore plus riche et plus émouvant, car après ces années difficiles à loger dans un foyer avec onze autres africains, à travailler six à sept jours par semaine pour un salaire moins élevé que celui des français, à apprendre la langue d’un pays peu accueillant après le boulot, et à réfléchir dans tous les sens, il a fini par retourner au Mali en 1976 pour créer, avec treize autres personnes, une coopérative agricole bio permettant aujoud’hui à un village de six cents habitants de vivre dignement.

Ceci est une autre histoire, mais elle est indispensable pour bien comprendre que nous n’avons pas affaire ici qu’à un auteur qui témoigne, non, nous avons affaire à un homme d’action qui, à son échelle, a réfléchi pour proposer une solution aux nouvelles générations afin qu’elles ne soient pas contraintes d’aller travailler dans un pays étranger dans le seul but de réussir à payer les impôts demandés à sa famille par le gouvernement de son propre pays (souvent mis en place par, ou avec le concours de, l’ancien colonisateur).

Une question, de taille, se pose alors… La situation est-elle bien différente aujourd’hui ? A-t-elle réellement évolué ?

C’est à Bouba, aujourd’hui 71 ans, que nous avons envie de laisser le dernier mot, via une phrase, simplement belle, tirée de son livre : « Au même moment, les vieux les observent du fond de leurs yeux. »

« Un long chemin vers la liberté » de Nelson Mandela.

Cette autobiographie raconte l’histoire d’un homme qui, toute sa vie, a été libre. Ce qui n’est pas chose facile… Et dans cette vie, vingt-sept années ont été passées en prison. Mais libre. Toujours libre. Jamais une contrainte physique n’a enlevé sa liberté d’être et de penser à Nelson Mandela. Ses conditions de détention n’ont pas toujours été des plus humaines, mais jamais il n’a failli dans son désir de liberté, que disons-nous ! dans son devoir de liberté.

Car c’est bien devenu un devoir pour lui quand, jeune adulte, il a compris que lui et son peuple n’étaient pas libre du fait de leur couleur de peau. Et c’est peut-être ce qu’il y a de plus sidérant dans cet ouvrage : y est décrit le système d’apartheid (mot signifiant « séparation », « mise à part ») développé en Afrique du Sud à partir des années 50. C’est peut-être la preuve ou l’illustration que l’Histoire n’apprend rien aux hommes, qu’elle se répète de génération en génération ; car comment imaginer, après la Seconde guerre mondiale et l’extermination du peuple juif, qu’une nation faisant partie du Commonwealth mette en place officiellement une politique raciste excluant des instances gouvernantes du pays toutes les personnes non blanches ? Bien évidemment, il faut remettre chaque chose dans son contexte, et les problèmes culturels et historiques d’Afrique du Sud n’ont pas grand chose à voir avec ceux du continent européen. Mais la question nous paraît tout de même légitime…

En plus de 700 pages passionnantes, Nelson Mandela nous expose donc son cheminement de pensée et sa carrière de « combattant de la liberté », jusqu’à son arrivée au pouvoir en 1995 : le premier président élu au suffrage universel dans ce pays. Son parcours est exemplaire et doit être érigé en modèle.

Mais une chose, principalement, saute aux yeux à la lecture de cette autobiographie. Aveuglé par ce besoin de liberté politique, il semblerait que Nelson Mandela n’ait pas vu venir l’emprisonnement économique de son peuple dû à un système capitaliste féroce qui a fini par faire main basse sur son pays. Dans son livre La stratégie du choc – la montée d’un capitalisme du désastre (disponible aussi dans la Gallusothèque), Naomi Klein consacre un chapitre à la libération politique de l’Afrique du Sud, et y explique que son libérateur, Nelson Mandela, s’est fait voler sa révolution par manque de connaissance et de vigilance dans le domaine économique. Par conséquent, aujourd’hui, plus de vingt ans après cette libération politique, les inégalités économiques entre Noirs et Blancs sont extrêmes, et la pauvreté des premiers ne fait que renforcer les inimitiés et les rancunes.

Que peut-on alors conclure de cette page d’Histoire, et de cette oeuvre littéraire d’une grande portée ? Qu’il faut peut-être concevoir une révolution, un changement important, une évolution décisive dans une société de manière globale, en investissant tous les domaines de réflexion possibles sans en laisser un seul de côté.

Mais après tout, Nelson Mandela n’est pas dupe, et sait rester humble jusqu’au bout, malgré son statut d’icône. À la toute fin de son livre, en parlant de lui-même et du peuple noir, il précise bien que « nous ne sommes pas encore libres ; nous avons seulement atteint la liberté d’être libres, le droit de ne pas être opprimés. […] Car être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ; c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. »

Et c’est là une magnifique leçon d’humilité, car nous, le duo Gallus, avons malheureusement le sentiment que, partout dans le monde « développé » et « civilisé », et notamment en France, beaucoup de gens ne semblent pas être libres. Ils ont la liberté d’être libres mais ne s’en emparent pas…

« Solutions sociales » de Jean-Baptiste André Godin.

Tout au long de notre cursus scolaire, on nous apprend en cours d’Histoire que le communisme a partout été un échec et une catastrophe pour les populations. En dehors du fait que notre système tend à mettre en avant uniquement les mauvais côtés des différents pays ayant de près ou de loin touché à cette doctrine, il a aussi souvent tendance à occulter le fait que dans certains cas il ne s’agissait plus vraiment de communisme. Par exemple, en URSS, si l’idéologie de base s’appuyait bien sur le marxisme, c’est tout bonnement une dictature qui a été mise en place et assumée fermement par Joseph Staline.

Vous vous en doutez, notre but n’est pas ici de réformer notre manière d’enseigner l’Histoire aux jeunes générations (quoique cela ne soit pas une mauvaise idée), mais bel et bien de vous présenter un ouvrage très peu connu : « Solutions sociales » de Jean-Baptiste André Godin, aux éditions Les éditions du Familistère. Vous savez ? celui qui a construit le Familistère de Guise, qui fait l’objet de l’étape 10 du guide à Gallus !

Alors attention ! Jean-Baptiste André Godin n’était pas écrivain, et si vous comptiez plonger votre nez dans ce bouquin pour sa syntaxe recherchée vous seriez vite découragé ! Ce personnage a souhaité coucher sur le papier ses idées afin d’expliquer au plus grand nombre les raisons de ses actes, car il était avant tout un homme d’action, et sa vie durant il a d’abord agi avant d’essayer de convertir son entourage à ses idées.

Cet ouvrage a donc pour objet d’exposer son parcours et d’expliquer son évolution. Cet homme n’est pas né riche, mais a tout de même réussi à faire fortune. Et cette fortune, il ne l’a pas consacrée à son plaisir personnel ni à sa famille, tout en gardant bonne conscience en s’appuyant sur la théorie du ruissellement (qui n’existait de toute manière pas à l’époque, ou qui n’avait en tous cas pas encore été formulée explicitement), mais il l’a dédiée à la mise en pratique de ses idées et de ses solutions sociales.

Quelles sont les raisons de ce choix ? Comment un chef d’entreprise qui a fait fortune dans une société capitaliste a décidé, au bout du compte, de ne pas léguer sa fortune à sa famille, mais bel et bien de permettre à des centaines de personnes, pour la plupart ses salariés, d’en profiter afin qu’elles puissent en jouir pour développer une entreprise devenue association ou coopérative dans l’intérêt général ?

Jean-Baptiste André Godin avait compris que le concept de famille noie les idées progressistes et les pervertit, car on préfère toujours privilégier les « siens », c’est-à-dire les membres de sa famille, que d’aider des inconnus (nous sommes en tous cas éduqués dans ce sens). C’est un sentiment humain, bien sûr, mais que la société, en tant qu’entité de réflexion collective, ne devrait pas faciliter. Mais Godin a vite compris (sa famille l’a notamment aidé à comprendre ce fait) que les populations du XIXème siècle n’étaient pas prêtes à entendre ce type de discours. Il a donc mis ces idées (d’origine fouriériste) de côté et a décidé, avec sa propre fortune (et au grand dam de sa famille), de proposer les solutions sociales qu’il estimait possiblement intégrables à la société du Second Empire.

C’est en ça que ce bouquin est passionnant : en dehors d’un chapitre 12 globalement long et ennuyant sur la phrénologie, il expose précisément tout ce qui, selon lui, peut améliorer la condition de vie des ouvriers, en passant par le principe d’association ; l’architecture idéale pour que les logements de ceux-ci soient aérés quotidiennement, pour qu’ils reçoivent le plus de lumière possible ; la vie en communauté pour que les idées soient échangées, que les voisins se parlent, et parce que l’humain est un animal social ; l’école gratuite pour tous les enfants, filles et garçons, pour qu’ils puissent choisir leur avenir ; etc..

Mais gardez toujours en tête au fil de ces lignes, cher lecteur, que tout ceci a été mis en pratique et a fonctionné. Ce livre est un témoin d’idées révolutionnaires, socialistes ou communistes (choisissez le terme qui vous convient le mieux) mises en pratique pendant environ un siècle, et qui ont survécu à leur initiateur pendant environ quatre-vingt ans ! Et ça a été fait sans effusion de sang, sans violence et sans renversement d’un système bien établi ! Bien évidemment, personne n’a cherché à reproduire ce modèle ailleurs qu’à Guise, car il n’a vu le jour que grâce à une personne riche qui a su voir au-delà de ses intérêts personnels et familiaux.

Beaucoup de ces idées font encore preuve d’une grande modernité et devraient aujourd’hui être appliquées à une échelle beaucoup plus globale, mais pour cela il faudrait une réelle volonté politique. La leçon que nous retenons donc de l’oeuvre de Jean-Baptiste André Godin, c’est que chacun de nous, à notre niveau et sans attendre d’avancée politique, nous pouvons contribuer au changement de notre société pour qu’elle devienne une entité de plus en plus humaine et solidaire.

« La stratégie du choc – La montée d’un capitalisme du désastre », de Naomi Klein.

Tout le monde le sait, les États-Unis forment la plus grande démocratie du monde. Tout le monde ? Pas vraiment. Il semblerait qu’une poignée d’intellectuels résistent encore et toujours à cette assertion. Naomi Klein, journaliste et documentariste canadienne, fait partie de ceux-là, et revisite plus d’un demi-siècle d’histoire géopolitique avec « La stratégie du choc – La montée d’un capitalisme du désastre. »

Alors quoi ? Que peut-on bien apprendre qu’on ne sache déjà ? Eh bien étant donné qu’il est admis que l’Histoire est écrite par les vainqueurs, beaucoup de choses.

La Liberté est un concept hautement défendu par les États-Unis, et ça, personne ne peut en douter. Mais la Liberté de quoi ? La Liberté de qui ? La notion de Liberté est-elle la même pour un Français que pour un Américain (ou plutôt, devrait-on dire, un États-uniens, car il y a beaucoup d’autres pays en Amérique !). Est-elle similaire en Argentine, en Afrique du Sud, en Chine à la notion défendue par les États-Unis ? Non, certainement pas, et c’est cette différence que met en avant ce livre.

Les États-Unis défendent par dessus et avant toute chose la Liberté d’entreprendre, plus communément appelée la Libre-entreprise. Et si pour défendre cette Liberté-là il faut mettre à mal celle d’individus ou même celle d’États, il n’y a aucun doute à avoir sur les choix qu’ils opéreront. Ils feront toujours passer en priorité la Liberté d’entreprendre avant tout le reste. Par dessus tout le reste. Et le plus important, bien évidemment, c’est la Liberté d’entreprendre de leurs entreprises !

Il faut destituer un président élu démocratiquement et engageant des réformes sociales améliorant les conditions de vie des Chiliens ? Pas de problème, ce sera fait en 1973 pour pouvoir forcer l’ouverture du marché aux entreprises américaines (un véritable viol économique).

Il faut écarter un dirigeant irakien prenant un peu trop d’aisance dans sa manière de gérer ses intérêts pétroliers ? Pas de souci, ce sera fait à deux reprises, en 1991 puis en 2013, et peu importe si le peuple irakien ne se satisfait pas de ce nouveau régime et de ces nouvelles conditions de vie.

Il faut créer un climat perpétuel d’angoisse et de peur pour permettre la croissance fulgurante du secteur de la sécurité et doper l’économie mondiale ? Aucun inconvénient, il suffit de s’ingérer dans les affaires d’un maximum de pays et de pointer du doigt des ennemis créés de toutes pièces (souvenons-nous notamment des mensonges avérés sur les armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein).

Tant que la croissance économique est au rendez-vous, et que les États-Unis restent la plus grande puissance économique mondiale, tout va bien !

Les recoupements se font ensuite tout seul, par exemple avec Dette, 5000 ans d’histoire de David Graeber (disponible aussi dans la Gallusothèque), qui pense pouvoir affirmer que si le dollar est aujourd’hui la première monnaie, la plus importante, c’est avant tout parce que les États-Unis entretiennent (à crédit) la première armée du monde. C’est parce qu’ils l’imposent par la force et au détriment de beaucoup de libertés (sans majuscule, car, pour eux, elles ne sont pas importantes). Là où David Graeber théorisait sans trop insister sur les exemples pratiques, Naomi Klein a réuni tous les éléments (ou presque) permettant d’appuyer cette théorie.

Ce livre est un véritable choc : il nous dévoile une stratégie états-unienne faisant froid dans le dos.

Est-on bien certains qu’on parle d’un pays allié ? D’un pays ami ?

« Le capital au XXIème siècle » de Thomas Piketty.

Deuxième sélection de notre Gallusothèque : « Le capital au XXIème siècle » de Thomas Piketty, aux éditions Les livres du Nouveau Monde.

Un bon gros pavé de presque mille pages, traitant d’économie, ça vous tente ?

A priori non, nous sommes bien d’accord. Et pourtant, ce serait bien dommage de passer à côté.

Thomas Piketty, de manière sérieuse et passionnante (ces deux notions ne sont pas antinomiques), dresse le bilan de l’économie occidentale, mais aussi mondiale, et l’inscrit dans une perspective comparative historique. Afin que le lecteur comprenne bien les chiffres qu’il manipule, il prend évidemment soin d’exposer sa méthodologie et les sources desquelles il tire ces chiffres.

Nous est alors soumis un travail stupéfiant, agrémenté régulièrement de tableaux et graphiques éloquents, offrant la possibilité de se rendre compte que, malgré le « progrès technologique » et la stabilité de nos « institutions démocratiques », l’économie européenne est de plus en plus inégalitaire et est sur le point de rejoindre le déséquilibre atteint à la veille de la Première guerre mondiale. En bref, la majeure partie du capital est aujourd’hui aux mains d’une frange de la population de plus en plus réduite…

Aux États-Unis, ce déséquilibre a même déjà été dépassé !

Eh ! Mince ! Mais ce livre date de 2013 ! Où en sommes-nous donc aujourd’hui ? Soyons francs, il y a de fortes chances que les courbes aient tranquillement suivi leur chemin…

Mais pas de panique ! L’auteur ne se contente pas d’énumérer et d’analyser les chiffres, non ! il ose même s’aventurer à proposer des solutions qui lui semblent d’ailleurs des plus logiques pour lutter contre ces inégalités : créer un impôt mondial et progressif sur le capital (n’oublions pas que le rendement moyen de ce dernier est de 4% par an – donc 40 000€ pour un patrimoine d’un million), et imposer une très grande transparence financière internationale. Adieu, donc, paradis fiscaux, patrimoines immobiliers assoupis, héritages démentiels (eh bien oui, franchement, il n’est pas logique du tout que, sous prétexte qu’une personne soit bien née, elle puisse hériter de sommes colossales), etc..

Bon, on est d’accord, c’est pas demain la veille…

En réalité, ce bouquin n’est rien d’autre qu’un bon polar de plus, dans lequel l’enquête est rondement menée, le coupable rapidement désigné, le procès magistralement organisé, mais… – sans vouloir vous en dévoiler la fin – il court toujours le salaud !

Ça tombe bien, on en avait marre des fins heureuses…

« Dette, 5000 ans d’histoire » de David Graeber.

Et pour ouvrir notre Gallusothèque, nous avons choisi « Dette, 5000 ans d’histoire » de David Graeber, aux éditions Les liens qui libèrent.

Pourquoi ? Car nous vivons dans un système

économique complexe, mondialisé, où la question de la dette revient à

tous les niveaux, ou presque, de nos existences (l’État français est

endetté, les communes sont endettées, et chacun d’entre nous l’est plus

ou moins). Mais qu’est-ce que la dette ? Et quel est son rôle par

rapport à la monnaie ? Le capitalisme se définit-il par rapport à la

dette ? Ou à la monnaie ? Ou les deux ? Qu’est-ce que le capitalisme

exactement ? Une dette doit-elle toujours être remboursée (c’est là une

antienne qu’on nous serine depuis fort longtemps) ?

C’est à toutes ces questions intrigantes que répond cet ouvrage, et d’une manière très pédagogique.

Mais

David Graeber ne se contente pas de nous expliquer que les crédits

actuels sont accordés à partir d’argent qui n’existe pas ; que les

intérêts dépassant les 5% sont pour le moins honteux et amoraux – bien

que légaux ; qu’une dette ne devrait être contractée qu’entre deux

parties égales (comment est-il possible qu’un système autorise

l’expulsion de ménages pour défaut de paiement de leurs dettes auprès

d’établissements financiers dont les pratiques sont souvent douteuses ?)

; que les pièces de monnaie ont été créées initialement pour financer

les guerres ; que dans la droite continuité, les États-Unis maintiennent

la force de leur monnaie référence dans le monde, le dollar, uniquement

grâce à leur capacité à intervenir de manière armée et violente

n’importe où dans le monde ; non, il propose aussi des solutions. Ou en

tous cas au moins une : celle d’effacer les tablettes pour tout

reprendre sur de bonnes bases.

On a alors envie de

faire le lien avec les différentes monnaies locales et libres qui se

créent un peu partout en France et dans le monde, et dont l’objectif est

de se désolidariser de la férule d’un État pour créer une économie qui

ne servira pas à enrichir les plus riches. et qui ne courra pas droit

dans le mur en préconisant une croissance perpétuelle qui est impossible

à tenir.

Bref, ce livre est passionnant !